Dysphasie et Gestion mentale - Un autre regard

Dysphasie et Gestion mentale

Un autre regard

France PAGES

Nous sommes tous d’accord sur les symptômes observés chez le sujet présentant une dysphasie. Cependant la Gestion Mentale, par un changement de point de vue, ouvre sur d’autres perspectives qui enrichissent non seulement le diagnostic mais aussi et surtout permettent d’ajuster la rééducation aux exigences mentales du patient. Cette démarche à la fois soulage parents et enfant en mettant l’accent sur les actes mentaux et non plus sur les carences observées, libère le sujet des tâtonnements inévitables en le rendant acteur conscient « des gestes mentaux » qui assurent sa réussite. Certes, les orthophonistes n’ont pas attendu la Gestion Mentale pour rééduquer leurs patients, mais cette découverte du travail de la pensée leur donne une assise théorique nouvelle qui génère une pratique féconde.

Quel est donc ce point de vue?

C’est celui du sujet lui-même s’observant « penser » guidé par les questions du spécialiste. Nous travaillons sur les contenus de pensée et les processus mentaux qui les structurent à partir des ressources et des compétences existantes. Ce qui est donc visé, c’est la réalité du fonctionnement de la pensée . Autrement dit nous sommes sur le « comment ? » pense cet enfant lorsqu’il est efficace.

Mais comment pense l’enfant dysphasique?

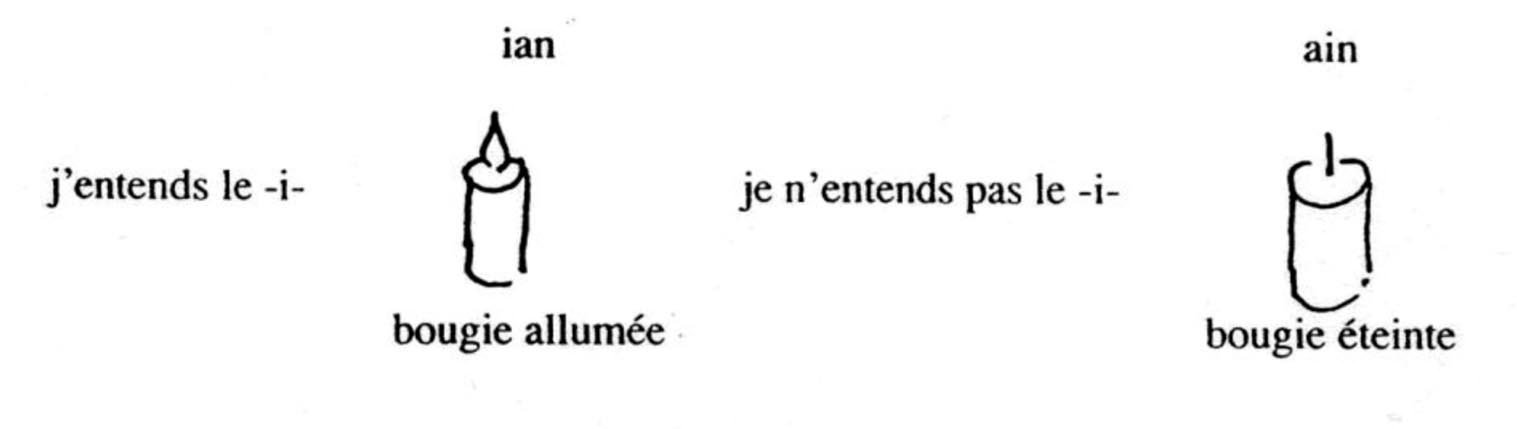

Avant tout, l’enfant dysphasique, quand il attentif, se donne des représentations mentales visuelles, quelles que soient les modalités sensorielles sollicitées,. Ainsi, lorsqu’il entend une cloche sonner, il revoit mentalement l’image d’une cloche (pour autant qu’il ait déjà fait le lien entre l’objet et le son) mais le son ne viendra pas spontanément accompagner l’image. Il faudra donc lui apprendre à prolonger son évocation visuelle d’un évocation auditive ou verbale. Ce que l’enfant ordinaire fait automatiquement : il perçoit le son et dans le prolongement sait s’en donner une représentation sonore et visuelle nécessaire à la compréhension de ce qu’il a entendu. Toute information intégrée est le résultat de ce double traitement qui va de la perception à l’évocation.

Continuons l’observation introspective : les images mentales de cet enfant, « trop » exclusivement visuel, sont la plupart du temps, statiques, en couleurs, privilégient la réalité : le concret ; elles sont précises mais traitent de manière concise la globalité au détriment des détails. Ces évocations sont souvent fugaces, statiques ou dynamiques.

Dans la logique de ce type d’évocation, nous constatons que sa compréhension exige le support d’exemples et s’accommode mal de discours explicatifs. Ses raisonnements se font par induction, rarement en déduction. Pour comparer il a besoin des similitudes autant que des différences. Les mécanismes d’attribution se font dans l’espace. La dimension temporelle, la séquentialité s’inscrivent dans la verticalité qui s’évoque globalement.

Ce profil pédagogique succinct mais généralement vérifié, engendre bon nombre des difficultés des enfants dysphasiques. Il guidera donc la démarche éducative ou rééducative en imposant un itinéraire qui conjuguera le support des capacités mentales reconnues à l’apport de celles qui manquent.

Comment agir?

Les caractéristiques de ce profil pédagogique vont donc nous imposer des lois qui animeront tous nos choix rééducatifs.

1) Toujours respecter la méthodologie de l’enfant

2) Pour tout nouvel apprentissage : donner à voir puis à entendre, successivement, jamais en même temps.

3) Laisser du temps entre chaque présentation pour qu’il puisse « mettre dans sa tête » l’information.

4) Aller du concret à l’abstrait, de l’exemple aux explications et à la règle, de la globalité à la séquentialité, de la verticalité à l’horizontalité, etc…

Concrètement, la démarche d’apprentissage, quel que soit son objet, sera toujours la même :

1) Expliquer à l’enfant (avec des dessins éventuellement) qu’il faut regarder ce qui va lui être montré afin de s’en donner une image dans sa tête

2) Montrer sans nommer, puis cacher

3) Laisser du temps pour qu’il se donne une image mentale visuelle de ce qu’il a vu

4) Faire faire des « va et vient » entre le perçu et l’image évoquée

5) Expliquer ensuite qu’il va entendre dénommer l’objet et qu’il devra sur l’image évoquée visuellement réentendre ou se répéter ce qui a été dit

6) Nommer sans rien montrer (répéter si nécessaire)

7) Laisser du temps pour permettre la création d’un évoqué auditif qui ne pourra se réaliser qu’à partir de l’image mentale visuelle déjà constituée

L’enfant dénomme maintenant car c’est sur un évoqué visuel qu’il a le pouvoir de se

donner l’évoqué auditif ou verbal nécessaire pour oraliser. S’il n’a pas une bonne conscience phonologique, il peut acquérir une conscience « visuo-phonologique », fondement de sa parole.

Application de la démarche à quelques apprentissages spécifiques

Cette procédure qui ne peut faire l’économie d’aucune étape va se retrouver à chaque instant de la rééducation quelle que soit l’information proposée.

Ainsi pour apprendre à prononcer un phonème faudra-t-il faire évoquer successivement une référence concrète (un chat pour le [ch] ou toute autre chose mais dans la gamme visuelle : geste, pictogramme…), le dessin de l’articulé, éventuellement une représentation symbolique de la vibration ou de la non-vibration laryngée, et enfin le son prononcé

Le mot ne pourra être répété par l’enfant qu’après l’évocation du dessin de l’objet en cause, du mot écrit sous-titré des articulés et enfin du mot prononcé.

En fait, plus vite on fera passer cet enfant d’une conscience visuo-phonologique, à la conscience grapho-phonémique que génère la lecture, plus vite il disposera des moyens de son autonomie verbale.

Ce qui va changer avec la lecture, c’est que la référence concrète évoquée doit s’effacer au profit des graphèmes Le but premier n’est pas qu’il lise mais qu’il se donne une image visuelle du mot écrit, support d’une lecture mentale qui deviendra parole, langage et discours. A ce stade l’enfant est passé d’une conscience grapho-phonémique à une conscience orthographique puis visuo-verbale. S’il se contentait d’accueillir des images concrètes de sens pour comprendre, il se priverait des ces mots codés évoqués qui le conduise de manière économique et efficace à la parole.

Dans ce court exposé, je ne peux rendre compte de toute la subtilité propre à chaque situation d’apprentissage. Cependant une idée force s’impose, à savoir qu’en toute circonstance y compris lorsqu’il s’agit d’utiliser les liens syntaxiques, d’apprendre à lire et à écrire, voire à calculer, il faut toujours donner, à l’étape initiale, un support visuel.

Conclusion

Ces enfants nous enseignent qu’en prenant en compte leur différence mentale, nous les aidons à dépasser leur handicap.

L’explicitation des actes mentaux et des contenus de conscience que la gestion mentale ajoute à la rééducation traditionnelle, permet à ces enfants de découvrir le pouvoir de leur pensée sur leurs aptitudes et leurs inaptitudes. Ils savent désormais que pour être efficaces, il faut partir de ce qu’ils sont pour conquérir ce qu’ils n’ont pas.

Mais ils ont aussi besoin que leurs parents et tous ceux qui les aident, loin de les stigmatiser, les anticipent dans leur réussite et apprennent à communiquer avec eux en respectant l’originalité de leur fonctionnement.

Les structures spatio-temporelles de la langue - Sens et grammaire

LES STRUCTURES SPATIO-TEMPORELLES DE LA LANGUE

Sens et grammaire

France PAGES

Ma spécificité d’orthophoniste n’est pas d’enseigner la grammaire, tâche attribuée aux enseignants, mais de promouvoir le langage oral et écrit chez ceux, enfants ou adultes,qui pour différentes raisons ont un déficit certain en ce domaine.

De multiples dialogues pédagogiques m’ont appris que ce déficit, s’il comprenait bien sûr un versant lexical, montrait surtout une méconnaissance de ces structures grammaticales qui, à notre insu, donnent sens au langage. La nécessité de recourir à la grammaire dans mon travail m’est donc imposée puisque la grammaire est l’explication des règles qui en régissent les structures. Cependant, j’ai constaté avec bien d’autres que l’apprentissage classique, souvent réduit à une terminologie, se montrait inopérant à réduire les déficits en cause. En effet, le fait de nommer la nature et les fonctions des mots, comme de conjuguer les verbes, n’engendre pas forcément les liens logiques mentaux, inducteurs du sens et de la forme. Peu d’entre nous, au cours de leur scolarité, disent avoir apprécié la grammaire comme moyen clé de leur formation au même titre que les mathématiques, et pourtant !

En raison de sa physiologie et des ses structures mentales, tout homme qui naît a la faculté de tisser des liens avec son environnement. Toute langue qui naît est l’expression de cette capacité confrontée d’abord à la nécessité de survie puis au besoin de donner sens au monde, voire de le transcender.

Il s’agit donc d’entrer dans cette problématique en s’appuyant sur l’hypothèse d’une sorte de logique évolutive qui partirait de la nécessité, puis se développerait dans tout le champ culturel, pour parvenir aux niveaux de langue les plus abstraits.

C’est en suivant cet ordre quasi-ontologique que désormais j’enseigne la grammaire en faisant découvrir la langue comme une histoire qui a évolué sous le poids des besoins. Langue qui implique des structures de sens porteuses des liens logiques : l’analogie pour la nature, l’attribution pour les fonctions, la sériation pour la conjugaison. C’est donc cette histoire qui est présentée ici, en vous demandant de mettre de côté, provisoirement, ce qui vous a été enseigné pour retrouver plus aisément les strates fondatrices de notre compétence linguistique.

LA NATURE

Dès que s’inscrivent sur l’écran courbe de sa rétine, les formes et les couleurs du monde, le nouveau-né apprend à extraire de ce continuum perçu les indices pertinents qu’il devra évoquer pour se donner mentalement l’unité et le sens de ce qu’il regarde. Il en fera de même pour les bruits, les odeurs, les saveurs et les touchers, jusqu’à ce que son environnement familier soit référencé en lui. Dans le même le temps,comme il se développe sur le plan psychomoteur, il acquiert toujours plus de possibilités d’exploration.

Nommer

Sa première tâche est donc de dénommer le monde qui l’entoure. Il le fait en interaction avec son entourage qui désigne du doigt et nomme deux types d’information (réelles ou virtuelles) : les objets qui occupent l’espace, ce qui est, et des événements qui se déroulent dans la durée du temps, ce qui se passe. Dans la contiguïté de l’opposition, il va tisser des liens entre ce qui lui est à la fois désigné et parlé.

En grammaire cette dichotomie spatio-temporelle est toujours présente. Elle est présente quand on classe les mots : recherche de leur nature, présente également quand on étudie les relations entre ces mots : recherche de leurs fonctions.

Ces mots qui parlent les objets, au sens large du terme, concrets ou abstraits, s’appellent les noms et sont évoqués verbalement ou visuellement dans une simultanéité mentale. - enfant, chien, cube - liberté…

Les mots qui parlent les événements, les procès, pour utiliser un terme grammatical, sont les verbes - chanter, être… ils nous imposent un traitement mental dans la successivité, parce qu’ils racontent l’événement dans son déroulement.

Caractériser

Cependant,lorsque les objets portant le même nom présentent des caractéristiques différentes, il faut recourir à une autre catégorie de mots pour nommer ces objets : les adjectifs qualificatifs tiennent ce rôle. Ils vont donc nommer une ce ces caractéristiques qui n’a d’existence qu’inséparable du nom auquel elle se rapporte. Ce faisant ils singularisent les objets dans leur multiplicité - poisson rouge, poisson vert,poisson bleu…

Ce même principe se retrouve pour nommer les caractéristiques du verbe avec les adverbes dont le rôle principal est de préciser le procès - écrire bien ; écrire mal, ne pas écrire. Les adverbes peuvent aussi modifier un adjectif qualificatif ou un autre adverbe - être très grand, chanter for bien.

Les quatre catégories de mots étudiés jusqu'à présent nomment. Elles nomment respectivement pour le nom et le verbe des objets et des procès, pour l’adjectif qualificatif et l’adverbe des caractéristiques de ces mêmes objets et procès. En nommant je ne me contente pas de signifier le réel ou le virtuel, j’ai aussi la possibilité de signaler la distance que je veux mettre entre ces dont je parle et moi même - un être vivant, un homme, un enseignant, Pierre Grandet, Pierre, Pierrot.

Le choix de tel ou tel mot signe le degré d’intimité que le locuteur désire mettre en évidence ou encore la subjectivité de sa relation à l’objet comme au procès - une grande maison – une maison monstrueuse, il joue au piano- il pianote

Le lexique est toujours en expansion parce que la nécessité lui impose de s’adapter aux nouveautés du monde.

Informer

Face à cette luxuriance, les déterminants et les pronoms paraissent tenir un rôle bien modeste. En fait, ce rôle est surtout fort différent car avec eux nous quittons la dénomination au profit de l’information. Mais que nous apprennent-ils donc ? Premièrement, ils informent sur la nature des mots qu’ils accompagnent. Ainsi le déterminant est chargé de signifier que le mot suivant est à verser à l’espace : c’est un nom. La marche, alors que le pronom inscrit dans le temps le mot qui l’accompagne : c’est un verbe - il marche. Cette capacité nous autorise même à transformer en nom certains mots simplement en les faisant précéder d’un déterminant - lever,-> le lever- savoir->le savoir…. Le processus est valable pour les pronoms. - une plante->je plante, un schtroumpf->je schtroumpf

Deuxièmement, de manière plus classique, les déterminants indiquent le genre et le nombre de l’objet ; les pronoms, qui remplacent un nom, un verbe, une proposition etc, jouent aussi ce rôle, avec une réserve pour le genre, car seul est signifié le genre des pronoms à la 3ème personne singulier, pluriel.

Troisièmement, il impliquent l’émetteur dans sa relation à l’objet ou au procès. Dire- « un chien » signifie le manque d’information du locuteur sur ce chien. Dire-« le/mon/ce chien » met en évidence le rapport que le locuteur veut signifier entre lui et ce chien. Le même processus se retrouve dans la relation pronom-verbe : l’émetteur nomme non seulement l’acteur du procès mais aussi sa position personnelle vis à vis de cet acteur. Dans une phrase banale comme - il joue - nous trouvons certes l’information sur la personne qui agit le procès mais aussi que le narrateur n’est nullement en relation directe avec cette personne – ce qui serait pas le cas si le sujet était je, tu/nous et vous, le mien/le tien, celui-ci, le premier… il y a de quoi s’étonner de constater comme ces mots appelés avec condescendance « petits mots », donnent à la personne le moyens de signaler sa relation au monde.

Relier

Nous nous retrouvons maintenant avec ces deux groupes de mots symétriques dont l’un s’inscrit dans l’espace : le nom entouré du déterminant et de l’adjectif qualificatif, et l’autre dans la durée du temps : le verbe entouré du pronom et de l’adverbe. Cependant relativisons cette dichotomie puisqu’elle se retrouve à l’intérieur même de chaque catégorie grammaticale. La langue est un système qui me donne pouvoir de signifier l’objet dans sa temporalité : le coulage d’un bronze, un feu clignotant, comme le procès dans sa spatialité : être ravi, se retrouver ici…

Quoiqu’il en soit, l’effet du déterminant et de l’adjectif qualificatif sur le nom est identique à l’effet que produisent le pronom et l’adverbe sur le verbe. Nous constatons qu’en français, ces trois mots associés produisent une unité de sens d’objet ou de procès. Si en perception le signifiant est triple, en évocation le signifié est unique : - le petit chat, elle mange peu.

Trois mots signifiants imposent un signifié unique soit de chat, soit d’une personne qui mange. Il suffit que ces mots soient posés les uns à côté des autres pour qu’un lien fusionnel s’opère mentalement. La langue sépare obligatoirement tandis que l’évocation rassemble. Ce phénomène sera étudié avec la fonction qui traite du lien entre les mots, mais il est déjà utile d’en signaler l’importance tant il participe du processus de compréhension.

Mais lorsque je sors des structures fondamentales et que je dois signifier un lien autre qui ne se fait pas automatiquement, je recours aux prépositions et aux conjonctions. Pour signifier le lien entre le petit chat et la mère Michel, je vais dire - le petit chat de la Mère Michel. Pour signifier le lien entre : je comprends et il a travaillé, je dis -je comprends qu’il a travaillé.

Les prépositions ont pour tâche de positionner les objets dans l’espace alors que les conjonctions ordonnent les procès dans le temps. Mais là encore cette dichotomie est souvent battue en brèche en fonction du contexte : je roule vers Paris, une robe rouge et blanche. Si la proposition vers porte du mouvement la conjonction et juxtapose deux couleurs sans rien ordonner comme elle le ferait dans - je sors du bain et je m’essuie.

Ce recensement des huit catégories grammaticales essentielles s’est développé dans la perspective d’identifier leur nature pour mettre en évidence les processus mentaux qu’elles impliquent. Un sujet compétent n’a pas conscience de nouer tous ces liens parce que sa grande expérience de la langue lui permet de traiter le message simplement par analogie. Mais quand la compréhension ne s’établit pas spontanément, sans qu’il s’agisse d’un problème lexical, il est nécessaire d’amener à la conscience le rôle joué par ces catégories grammaticales pour que leurs effets puissent se développer. Malgré tout, ce travail n’est pas suffisant puisqu’il faut encore régler la combinaison des mots au sein de la phrase, ceci concerne les fonctions et l’ordonnancement des procès par la conjugaison.

LES FONCTIONS

La phrase organise des mots entre eux, et nous la comprenons quand, mentalement, nous mettons en mouvement des processus d’attribution en respectant un ordre logique, autrement dit, quand nous établissons des liens entre les mots de la phrase. En grammaire les liens ainsi établis sont désignés par les fonctions.

Nous allons en conséquence, nous préoccuper des relations tissées par le verbe, le nom/le pronom, l’adjectif qualificatif, l’adverbe, avec les mots voisins. Revenons donc à la phrase élémentaire. Celle-ci se décline obligatoirement de deux manières : soit elle exprime une action, soit elle exprime un état. Les deux se déroulent dans la durée du temps mais la première exprime plus de temporalité que la seconde selon les structures suivantes :

Sujet - verbe d’action - objet

et

Sujet - verbe d’état - attribut

Ne revenons pas sur les définitions classiques des fonctions puisque nous recherchons avant tout, les processus mentaux qu’elles génèrent.

Ainsi nous voyons que le mot sujet, en donnant vie au verbe, provoque mentalement son union avec lui comme cela a été expliqué plus haut. Cette fusion du verbe au sujet doit être impérativement agie mentalement pour être généralisable aux cas plus délicats des sujets inversés, éloignés du verbe…

Les mots attributs subissent la même attraction de la part du sujet, alors qu’au contraire les mots compléments d’objet (direct ou indirect) marquent une dissociation entre le sujet et l’objet même lorsque celui-ci est une partie du sujet Luc touche son nez. Par contre, l’objet participe du verbe : il le complète.

Papa s’appelle Marc : (une seule personne : Papa) ; Marc attribut du sujet Papa

Papa appelle Marc : (deux personnes : Papa et Marc) ; Marc COD du verbe appeler

Pour récapituler : le sujet fusionne avec le procès comme l’attribut fusionne avec le sujet. L’objet, lui, conserve son indépendance par rapport au sujet mais s’ajoute au procès en le complétant.

Avec des évocations visuelles, les liens logiques d’attribution sont facilement intégrés ; ils se découvrent à partir de la question : à qui je donne ? et s’observent sur l’écran mental de celui qui gère dans l’espace.

Avec des évocations auditives, ces attributions s’effectuent dans une démarche ordonnée de sériation : d’abord trouver le verbe, le questionner pour trouver le sujet de l’objet. La compréhension s’effectue par l’enchaînement des relations autour du verbe, en raison de la nécessité pour une telle méthodologie de s’inscrire dans le temps.

Si l’information brute concernant un événement se suffit des deux phrases fondamentales que nous venons de voir, nous avons cependant toute possibilité de les enrichir. Les informations supplémentaires ainsi greffées développent de nouveaux liens identifiés par ces fonctions dont il va être question à présent.

Ainsi pour enrichir la phrase ou le verbe, nous disposons des compléments circonstanciels.Ils sont là pour signifier ce qui se tient autour : circum stare.

Aussi permettent-ils d’inclure l’information donnée par la phrase- noyau, dans le cadre d’éventuelles circonstances.

Soit la phrase-noyau - les enfants jouaient - et l’enrichissement de cette phrase - ce matin, les enfants jouaient paisiblement dans leur chambre.

Les trois circonstances inscrivent - les enfants jouaient - dans un espace mental élargi. Le concept serait à affiner, mais les limites de cet article ne le permettent pas…

Le phénomène d’enrichissement touche aussi le nom, le pronom, l’adjectif qualificatif et l’adverbe. C’est un vrai jeu de poupées gigognes qui s’emboîtent les unes dans les autres pour donner toujours plus de sens. Ce processus implique d’évoquer, en permanence, les relations de la partie au tout et non pas de se contenter de nommer une fonction hors du lien qui la justifie.

Le nom, lui-même sujet ou objet, se complètera d’un adjectif qualificatif qui, fusionnant avec lui, deviendra épithète - des amis canadiens -, ou apposition - le corbeau, honteux et confus… Cette fusion peut aussi s’effectuer avec un autre nom - la ville de Québec - Québec et la ville sont une seule entité. Par contre pour - les rues de Québec - qui ne sont qu’une partie de Québec, nous avons une inclusion, donc un complément de nom. La similitude de construction prête à confusion, mais pas les évoqués de sens. Toutefois, on peut ne pas généraliser le mécanisme d’inclusion, donc un complément du nom car d’autres cas entraînent une simple addition - la poupée de Marie - ou une intersection, une exclusion à l’appréciation de chacun - une allée d’arbres - Certains, en effet, penseront les arbres en intersection de l’allée , d’autres en exclusion.. Le nom se complète aussi d’une proposition subordonnée relative qui vient « relater » le nom en lui apportant de surcroît la temporalité liée au verbe de la subordonnée. Le lien mental entre l’antécédent et la relative variera en fonction du pronom relatif utilisé.

Voyons maintenant après l’enrichissement du verbe et du nom, celui de l’adjectif qualificatif et de l’adverbe. Ceux-ci s’étoffent de la même manière ; ils peuvent être modifiés par un adverbe : - trop petit, assez rapidement - et prolongés par un complément - vert de rage, peu d’entre nous. Les liens ainsi créés ne sont toujours aussi évidents que dans ce deuxième exemple qui nous impose simplement de saisir l’inclusion du « peu » au tout « d’entre nous ». Par contre, si dans « vert de rage » il y a l’attribution classique de la rage au vert, on doit y voir de plus en plus une relation de causalité, puisqu’il faut être en « rage » pour devenir « vert »…

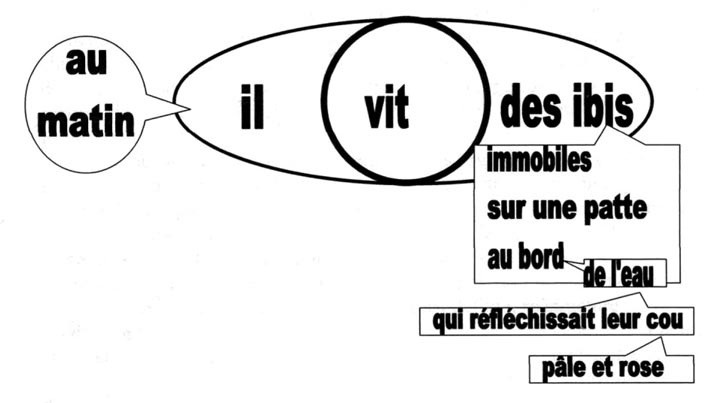

Prenons la phrase d’Anatole France : Au matin, il vit des ibis immobiles sur une patte au bord de l’eau qui réfléchissait leur cou pâle et rose.

La phrase-noyau qui parle de l’essentiel « il vit les ibis » est enrichie du complément circonstanciel « au matin » qui positionne l’événement dans le temps de la journée. L’objet « les ibis » va être à son tour enrichi d’un adjectif qualificatif épithète « immobiles » qui va fusionner avec lui. L’enrichissement « sur une patte » sera un complément du nom si on le rattache aux ibis, mais certains le lient à « immobiles » auquel cas il sera complément de l’adjectif « immobiles ». Les deux solutions sont possibles par contre, en aucun cas je ne peux le désigner comme complément circonstanciel car ce n’est ni le verbe ni l’événement signifié qui se trouvent une patte. « Au bord de l’eau » est aussi à donner aux « ibis » comme «de l’eau » s’accroche au «bord » ce sont des compléments du nom. La proposition subordonnée relative « qui réfléchissait leur cou pâle et rose » vient raconter, relater, l’antécédent « eau » et non « les ibis », mais l’accord est là pour en témoigner. Dernière étape : « pâle et rose » viennent fusionner avec le nom « cou ». Un schéma rend évident l’emboîtement des constituants de la phrase et permet la saisie de la structure, facilitant pour un grand nombre, quelles que soient leurs habitudes évocatrices, l’accès au sens et le passage à l’écrit.

Cette présentation des fonctions peut paraître fort complexe et même inutile à ceux qui jonglent avec les concepts grammaticaux. Pourtant, le nombre impressionnant d’élèves qui dévoilent leur incompétence grammaticale dans des écrits fort éloignés du bon usage de la langue, montre que les explications classiques n’atteignent plus leur but. La démarche qui vient d’être exposée ne s’est pas fixée sur les mots grammaticaux, mais sur des processus de pensée qui peuvent être conscientisés par l’intermédiaire de dialogues pédagogiques. Quand l’élève a reconnu ses processus, il éprouve la nécessité de connaître la grammaire. Nous sommes bien là dans une pédagogie structurée par la Gestion mentale.

LA CONJUGAISON

Un dernier sujet reste à traiter avec la conjugaison. Dans cet article, il n’est pas question, faute de temps, de revoir l’ensemble des informations que donne un verbe conjugué. Nous allons seulement les énumérer pour nous arrêter sur deux points essentiels, l’époque et l’aspect qui permettent d’ordonner les événements les uns par rapport aux autres.

Le verbe conjugué nomme le procès, indique la personne qui agit ou subit le procès, signale, par le mode, la probabilité pour que le procès, réel ou pensé, se réalise ou se soit réalisé, situe le procès dans son époque et le moment du procès dont on parle, enfin par l’intermédiaire de la voix passive ou active, donne le point de vue du locuteur.

Si les noms nous libèrent de la matière , les verbes conjugués, particulièrement au mode indicatif, nous libèrent de la durée et de la chronologie. En effet, l’ordre de l’énoncé ne suit par forcément la chronologie du réel car nous disposons d’un système de conjugaison qui nous permet de réaliser de véritables perspectives temporelles. Ce qui n’est pas le fait de toutes les langues.

En français, cette perspective temporelle s’organise autour du présent de l’indicatif et pourtant le réel du présent ne peut pas être évoqué puisqu’il tombe aussitôt dans le passé. Or nous pensons bel et bien ce présent, mais comme une construction mentale qui s’organise toujours, selon le linguiste Guillaume et son élève madame Sadek-Khalil, autour de trois références essentielles : moi, ici, maintenant. Et c’est à partir de l’évocation de ce présent que le partage entre passé et futur se réalise. La ligne du temps ainsi définie, se structure spatialement pour la plupart d’entre nous y compris pour bon nombre d’auditifs et ne recouvre pas forcément la représentation scolaire linéaire habituelle

Nous n’avons pas seulement la possibilité de signifier les événements dans le passé, le présent ou le futur, mais encore de spécifier tel ou tel moment de leur réalisation. Pour comprendre la notion d’aspect à l’œuvre dans ce cas, il est nécessaire de se décentrer par rapport au présent, moi, ici et maintenant, c’est à dire pouvoir mentalement se projeter dans le passé ou le futur pour observer le degré d’accomplissement.

Ainsi, si je comprends - la neige tombait, il ne s’agit pas seulement, avec le choix de l’imparfait, de penser ce fait dans le passé, mais d’être conscient que ce temps m’impose l’idée d’un déroulement alors qu’un passé simple l’annulerait.

Le sens plein de verbes conjugués dépend de la compréhension implicite, acquise pendant l’enfance, des notions d’époque et d’aspect. C’est un phénomène naturel qui reste pourtant inaccessible à certains. Heureusement, l’école peut-être leur salut à condition qu’elle sorte des restitutions formelles pour confronter l’élève à ces vécus mentaux de sens.

Nous avons cinq temps du passé qui se subdivisent en temps simples avec l’imparfait et le passé simple,et en temps composés avec le passé composé, le plus-que- parfait, et le passé antérieur. Chacun de ces temps tien un rôle spécifique qui s’appréhende dans l’interaction avec les autres temps.

Le passé composé, comme tous les temps composés, organise la sériation des procès en lien avec le présent et le futur. Il raconte aussi la fin du processus. Quand je dis - la neige est tombée, je n’évoque pas la neige en train de tomber, mais la neige déjà tombée. Je constate un résultat. C’est la raison pour laquelle le passé composé, temps du passé, reste proche du présent, ce dont témoigne sa forme. Il s’oppose au passé simple qui lui, marque la rupture avec le présent. Les deux exemples qui suivent expriment cette différence.

Michèle a découvert un pays magnifique

En 1531, Jacques Cartier découvrit « La Nouvelle France »

L’imparfait,qui est le temps du déroulement, soit dans la durée, soit dans la répétition, énonce un fait postérieur à ceux, toujours achevés, exprimés au plus-que- parfait ou à un autre temps composé.

Passé simple et passé antérieur s’allient de la même manière pour marquer l’antériorité du second par rapport au premier. Le passé simple abstrait le déroulement et pour le comprendre, il suffit de l’opposer à l’imparfait.

Le chat grimpait, le chat grimpa

C’est pour cette raison que ce temps dénomme des actions ponctuelles s’inscrivant dans un cadre exprimé à l’imparfait.

Il ouvrit les yeux, le soleil se levait.

Passons aux quatre temps du futur, le futur proche, le futur antérieur, le futur simple et dans certains cas le conditionnel présent.

Le futur proche, souvent utilisé à l’oral, marque sa grande proximité avec le présent, créant ainsi une nuance par rapport au futur simple : je vais venir n’est-il pas plus sûr que je viendrai ?

Le futur antérieur, postérieur au présent, situe une action comme étant terminée par rapport à une autre, futur simple, qui va se dérouler.

Quand tu arriveras, j’aurai fini mes devoirs

Le conditionnel présent joue le même rôle qu’un futur simple mais il en accentue le caractère hypothétique.

Si tu arrives avant midi, nous irons au restaurant.

Si tu arrivais avant midi, nous irions au restaurant.

Remarquons que l’imparfait du deuxième exemple relève du futur…

La langue est un système ouvert qui se laisse rarement enfermer dans les dogmes, mais restons-en là, nous ne pouvons pas, en moins de dix pages, revisiter toute la grammaire française… il est temps de conclure !

Nous qui pratiquons notre langue dans la fulgurance de nos intuitions, nous avons oublié le temps passé à construire toutes ces relations, oublié nos tâtonnement,voire nos contresens. Notre difficulté à nous mettre à la portée des enfants ne vient-elle pas de cet oubli ? N’est-ce pas aussi pour cette raison que les apprentissages scolaires ont ce caractère formel qui d’évidence nous paraît « sensé » ? Pourtant, nous savons qu’ils sont en rupture de sens pour un grand nombre, or rien ne peut se construire sur un hiatus ! Face à cette situation, l’introspection offre un cadre pertinent pour rechercher avec l’enfant ce qui va faire sens à ses yeux.

Insistons donc l’intérêt d’amener les élèves à la grammaire à partir de la conscience qu’ils peuvent avoir des processus mentaux inhérents à la langue. Il s’agit de s’appuyer sur leur compétences linguistique (quelle qu’elle soit) pour qu’ils inscrivent leurs apprentissages dans le réel de leur vie mentale. Alors ils pourront se donner « les moyens de leur réussite » et vivre harmonieusement leur langue.

Théorie de la Gestion mentale appliquée à la lecture

Théorie de la Gestion Mentale

appliquée à la lecture

France PAGES

Depuis quelques années, des orthophonistes, dont le nombre ne cesse de grandir, trouvent dans les travaux d’Antoine de la Garanderie, un corpus théorique et pratique adapté de la rééducation. L’objet de cet article est de montrer comment la Gestion Mentale donne des moyens d’action au rééducateur comme au patient parce qu’elle apporte des informations pertinentes sur les raisons du problème, et autorise ainsi des choix thérapeutiques finement adaptés à la situation. Nous commencerons donc par montrer comment on obtient ces informations et ce qu’elles sont. Puis nous décrirons une démarche de rééducation éclairée par la connaissance de l’activité mentale d’un sujet confronté à la difficulté de plier sa pensée à l’apprentissage de la lecture.

Définissons, brièvement la Gestion Mentale. Elle est pour l’opinion publique une nouvelle méthode pédagogique visant à la réussite scolaire. Elle apparaît ainsi comme une construction extérieure au maître et à l’élève, comme une forme d’enseignement sécurisante et efficace, avec des modèles originaux pour « apprendre à apprendre ». il y a là, en effet une démarche de travail qui donne les moyens de réussir, mais contrairement à l’idée admise, cette nouvelle adaptation de l’élève à ses tâches n’es pas le résultat de l’application d’une méthode extérieur à lui-même. C’est avant tout prise de conscience d’une intériorité et travail mental sous cet éclairage.

En fait, une vision constructive de la Gestion Mentale empêche de comprendre qu’il y a là un nouveau regard sur l’être humain. Selon A. de la Garanderie, sa recherche traite « d’une psychologie de la vie mentale dans la perspective d’une aide pédagogique ». Le sens profond des modèles méthodologiques proposés, la raison de leur fécondité, n’existent que parce qu’ils sont le résultat d’un choix délibéré d’une personne ayant pris conscience des exigences de son fonctionnement. L’apprenant, par l’introspection, découvre les modalités de sa pensée au travail, en évalue la pertinence et se fondant sur la découverte de ressources ignorées jusque-là, s’y adapte pour promouvoir une démarche mentale efficace.

Comme l’a écrit A. de la Garanderie : « c’est en donnant aux élèves l’intelligence de leurs moyens qu’on leur donne les moyens de leur intelligence. »

Cette visée de conscientisation des itinéraires de la pensée est une aide précieuse pour le thérapeute qui peut alors proposer des méthodes (par exemple des méthodes de lecture) en fonction des besoins et des potentialités du patient, enfant ou adulte. C’est donc ce que nous allons tenter de démontrer.

CONNAITRE LES RESSOURCES DU SUJET

PAR LE PROFIL PEDAGOGIQUE

En dépit de son jeune âge, l’enfant a déjà pris des habitudes mentales qui le caractérisent et conditionnent ses réussites comme ses échecs. La recherche de ses processus familiers de pensée permet d’établir un profil pédagogique qui servira de guide tout au long de l’apprentissage ou de la rééducation. Ce travail de reconnaissance des moyens mentaux que se donne l’enfant est un préalable nécessaire à toute prise en charge orthophonique. Toutefois il est aussi en lui-même acte thérapeutique puisqu’il engage l’enfant dans une démarche de reconnaissance de son identité cognitive qui lui restitue un pouvoir d’action et même l’entraîne dans une nouvelle dynamique de vie.

Par le profil nous recherchons à identifier les mouvements de la pensée s’appliquant à des objets scolaires ou non. Ce ne sont pas les structures opératoires elles-mêmes qui sont visées, mais les actes et les contenus de pensée qui leur permettent d’exister.

Des questions sont donc posées pour aider l’enfant à quitter le domaine extrin-sèque du résultat pour celui, intrinsèque, des évocations par lesquelles il reprend à sa manière les informations reçues.

Ces questions explorent des champs tels que l’expérience quotidienne, les acquisitions scolaires, le terrain du raisonnement et celui de la créativité. Une règle impérative est de commencer par interroger l’enfant sur ce qu’il aime faire, ce qu’il réussit, afin qu’il comprenne très vite qu’on ne veut pas recenser ses manques comme d’un bilan traditionnel, mais au contraire l’aider à trouver les conditions de son succès. Il apprendra que ce qui se passe dans sa tête en cas de réussite peut-être transposé aux situations d’échec avec bonheur, mais encore que bien souvent l’activité mentale à l’origine de sa performance, paradoxalement, explique son échec. Un exemple illustre bien ce propos, c’est celui du petit Thomas. Merveilleux peintre incapable d’écrire un mot correctement, il dessinait toujours dans sa tête l’objet lui même à la place de l’image du mot désignant l’objet : la raison de son talent (habitude mentale de reproduire seulement la réalité pour pouvoir la dessiner) expliquait son handicap (incapacité d’évoquer le mot écrit pour l’orthographier correctement).

LA REEDUCATION DANS SON RAPPORT AU PROFIL PEDAGOGIQUE

Apprendre à évoquer

Les milliers de profils pédagogiques dont peut se prévaloir la pratique de la Gestion mentale ont mis en lumière la présence de l’acte majeur de la pensée : L’EVOCATION

Toute rééducation se construit sur la reconnaissance ou l’apprentissage de cette procédure. L’enfant qui depuis ses premiers mois absorbe l’univers en cherchant à se le représenter dans sa tête, apprend sans le savoir à évoquer. Le travail de l’orthophoniste-gestologue est de donner à l’enfant les moyens d’user volontairement de ce pouvoir. Elle lui fait découvrir par des mises en situation, qu’il ne suffit pas de voir, d’entendre, de sentir, de toucher, de goûter pour garder en soi les informations perçues, mais qu’il lui faut nécessairement les reprendre sous forme d’images mentales ou d’un discours intérieur.

Pour que cette évocation soit correctement dirigée vers la tâche, il faut qu’elle soit orientée à le faire par l’intermédiaire de ce que nous nommons en Gestion mentale un PROJET. Ce préalable est essentiel car il induit les procédures mentales nécessaires au traitement de l’information en fonction des objectifs.

- Projet de faire exister mentalement le perçu en situation d’ATTENTION.

- Projet d’utilisation ultérieure des évoqués dans le geste mental de MEMORISATION.

- Projet de confronter des objets perçus à des objets évoqués pour en dégager des rapports logiques dans le geste mental de COMPREHENSION.

- Projet de faire retour en évocation sur ses acquis pour pouvoir comprendre dans le geste mental de la REFLEXION.

- Projet de percevoir l’univers et les œuvres humaines pour en dégager les aspects inédits dans le geste mental de l’IMAGINATION.

En ce qui concerne la lecture, l’apprenti lecteur doit se mettre en projet d’initier les gestes mentaux spécifiques à la mémorisation d’une forme et à la compréhension d’un sens. Nous verrons comment, parfois, ces projets différents peuvent s’inhiber réciproquement.

Voici concrètement ce que représente cette démarche :

Tout d’abord, mettre le sujet en PROJET en lui demandant de regarder un bel objet, une reproduction de peinture ou le paysage par la fenêtre, etc, pour les faire exister dans sa tête sous forme d’images ou d’un discours intérieur.

Puis dans le prolongement de la PERCEPTION, donner un temps d’EVOCATION pour reprendre mentalement ce qui vient d’être perçu. Il faut veiller à ne pas garder les yeux braqués sur l’objet perçu, l’évocation ne pouvant s’établir qu’en dehors de la perception.

Il est souvent utile d’entraîner la personne à effectuer des VA et VIENT entre le perçu et les représentations mentales correspondantes pour arriver à plus de fidélité.

Le même travail d’entraînement à l’évocation doit se faire à partir de perceptions sonores : musiques, poèmes, histoires, bruitages.

Connaître la nature, les caractéristiques, le contenu des évocations

Ces exercices sont suivis d’un dialogue pédagogique qui cherche à préciser davantage les constantes de l’évocation.

Deux grandes familles se distinguent régulièrement : la famille des sujets qui reprennent mentalement les informations en images et la famille de ceux qui ont une reprise verbale ou sonore. Une variante consiste à mixer les deux, tout en conservant un ordre privilégié du son à l’image ou de l’image au son. Ajoutons à ces deux modes de procédure, le besoin pour certains d’un ressenti kinesthésique préalable, inducteur d’évocations visuelles ou auditives.

Cette connaissance capitale est complétée par des données subsidiaires qui vont définir les caractéristiques de l’évocation. En effet elle peut être nette-floue, statique-dynamique, pauvre-détaillée, fugitive-continue, couleur-noir et blanc… qualités sensibles dont nous verrons plus loin l’impact sur les problèmes rencontrés par la personne et les moyens de leur dépassement. D’autres renseignements renvoient au rapport fondamental qui lie le sujet au monde. Car des images mentales, tantôt globales ou successives, traitées verticalement ou horizontalement, tantôt désordonnées ou ordonnées, etc. signent une pensée générée plus particulièrement par l’une ou l’autre des deux dimensions d’espace ou de temps qui structurent le réel.

Si le patient découvre avec jubilation son pouvoir de se donner des images mentales audiovisuelles, il manifeste le même intérêt à distinguer des contenus d’évocations.

- Certains ne voient ou ne se commentent que les données de réalité : les choses, les personnes, les gestes, les scènes… ils réentendent les bruits, la musique, les critères physiques de la parole (la hauteur tonale, le timbre, l’intonation, la prosodie..)

ils sont en paramètre 1, P1, pour utiliser une terminologie Gestion mentale.

- D’autres sont en paramètre 2, P2, parce qu’ils voient des mots écrits, des chiffres, des symboles ou/et se répètent les mots, voire s’épellent les lettres des mots.

- Une autre catégorie,ceux du paramètre 3 , P3, cherchent à extraire du perçu le ou les rapports logiques susceptibles de les conforter dans leur compréhension.

- Les derniers recherchent le ou les rapports inédits afin de satisfaire leur appétit créatif, ils sont en paramètre 4, P4.

- L’idéal est d’avoir une mobilité d’esprit suffisante pour balayer tous les paramètres en fonction de la tâche demandée car ces paramètres sont à la fois spécifiques et complémentaires dans leur réciprocité.

Mais dans nos cabinets d’orthophonistes, nous rencontrons la plupart du temps deux types de problèmes chez les enfants : d’une part il y a ceux qui n’exploitent qu’un seul paramètre (le petit Thomas dont nous parlions à la page 3, n’utilisant que son P1), d’où l’inaptitude à gérer l’ensemble des conditions nécessaire à la lecture ou à l’écriture, d’autre part il y ceux qui, se conformant au mode de présentation du message, s’ingénient à traiter les informations scolaires verbalement et non pas visuellement comme leur fonctionnement habituel le leur commanderait. Nous verrons dans la description pratique qui va suivre comme cette question paramétrique est capitale pour comprendre autrement les inaptitudes et organiser la réponse thérapeutique.

Rééduquer

Fort de ces informations, le rééducateur va suivre pas à pas des itinéraires déterminés par le profil pédagogique et non par des convictions intimes sur la valeur de telle ou telle méthode de rééducation. Cet itinéraire personnalisé doit aussi se subordonner aux exigences de la tâche, en l’occurrence se plier à la nature linéaire de l’acte de lire du français qui, aussi bien pour un visuel privilégiant spontanément l’image globale que pour un auditif préférant l’analyse, impose un ordre de lecture allant du phonème à la syllabe, puis au mot et enfin à la phrase.

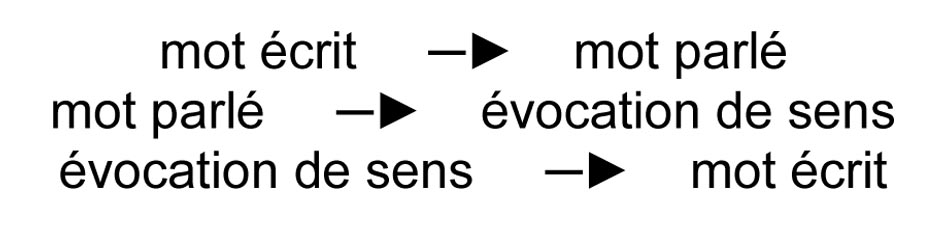

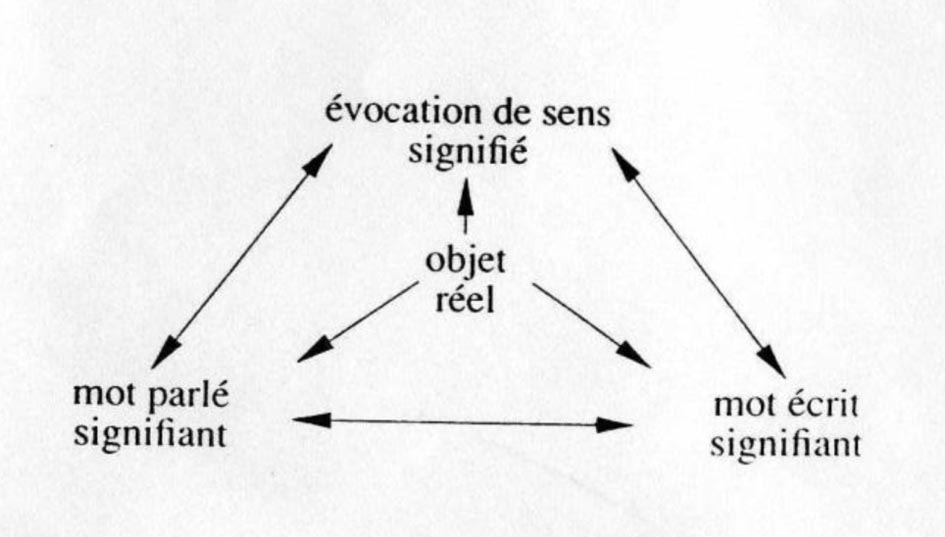

Ce cheminement suppose en permanence la présence active de deux projets précédemment définis par les gestes mentaux de mémorisation et de compréhension. Il s’agit d’observer des formes pour les retenir et d’associer ces formes nouvelles à des concepts pour les comprendre. Ce travail mental est en rupture avec l’expérience ordinaire du non lecteur car il lui impose d’appliquer un mot parlé à une forme écrite conventionnelle et non plus seulement à un objet de réalité significatif en lui-même. Il y a donc là trois éléments à relier pour assurer un plein apprentissage : le signe formel écrit, le mot parlé, les évoqués qui donnaient sens à ce mot parlé et qui désormais doivent aussi se porter sur le signe écrit. La grande majorité des dyslexiques, voire des enfants sans problèmes, se trouvent dans l’impossibilité de gérer en même temps une telle diversité de tâches. On les aidera beaucoup en sériant les problèmes afin de leur permettre d’adapter de projets successifs aux différentes phrases de l’apprentissage :

Il est clair que la finalité de ce travail est d’obtenir le lien "mot écrit » évoqué de sens", sans aucun intermédiaire.

En suivant cet ordre nous sommes amenés à distinguer l‘apprentissage technique concernant les formes du but final qu’est l’accès au sens. Cet apprentissage ne peut pas faire l’impasse sur la lecture à voix haute si importante pour éduquer l’oreille aux sons (préparation à l’orthographe), pas plus que d’une certaine répétition mécanique qui permet la reconnaissance automatique des formes, libérant ainsi l’apprenti-lecteur d’une phrase technique ennuyeuse au profit d’une lecture de sens. Nous sommes loin de la lecture à voix haute vue comme un instrument de contrôle, et son importance se révèle encore plus pour la compréhension. Elle peut vraiment être l’interface où se nouent les liens entre le mot écrit et l’évoqué de sens correspondant. N’oublions pas en effet que l’enfant sait déjà faire du sens sur les mots parlés. En partant de ce qu’il sait faire, nous le rassurons.

L’attention à la forme conduit naturellement à faire le lien entre lecture et écriture. Apprendre à lire devrait être en même temps apprendre à écrire. Lorsque le sujet acquiert la capacité de se représenter mentalement les signes et les symboles, il se donne le moyen d’orthographier correctement. De plus, et ceci concerne le développement de son intelligence, sa pensée s’engage dans un processus nouveau, celui de l’abstraction qui lui confère le pouvoir de rompre avec la nécessité du réel au profit d’une traduction symbolique potentiellement plus riche et pourtant plus économique sur le double plan neuronal et conceptuel.

En traitant ainsi du cadre dans lequel se déroule la rééducation, nous avons montré que l’itinéraire d’apprentissage devait admettre des contraintes venant soit du sujet, soit de l’objet d’étude. Nous continuerons donc à travailler en respectant à la fois la gestion mentale de l’élève et la structure du français.

Dès le départ une différence fondamentale s’impose par la nature des évocations. L’enfant visuel n’a aucun mal à mémoriser le graphisme correspondant à un son ou à un mot, mais ne reprenant mentalement aucune forme sonore, l’association entre signe écrit et son émis ne se fait pas.

Pierre n’arrive pas à apprendre à lire, il est installé en face de moi et baisse tristement la tête.

- Peux-tu me montrer le mot «voiture»?

Sans hésitation le mot est pointé.

A mon tour je montre en silence le mot -matin-

- Que lis-tu?

Il reste muet

- Comment as-tu fait dans ta tête pour retrouver le premier mot?

- «J’ai vu une voiture dans ma tête et je me suis rappelé qu’hier j’en avais vu une aussi quand mon doigt pointait ce mot – voiture — qui commence comme un oiseau V, moi je fais pareil mes oiseaux et puis il y a antenne au milieu (le t!….)

- Et après pour l’autre mot?

- Je voyais dans ma tête l’image du livre mais je ne savais pas quel mot dire.

Qu’est-ce qu’il faut choisir? je n’entendais rien et je ne me disais rien»

(les questions qui permettent d’aboutir à ces réponses sont supprimés pour ne pas alourdir le récit)

A l’inverse Brice, petit auditif, ne retient pas la forme graphique du mot ; par contre il a encore dans la tête l’écho sonore de la voix de la maîtresse. Une autre aurait, s’il est verbal, le son de sa propre voix répétant les propos de la maîtresse.

Elle me dit beaucoup de choses, je l’entends dire dans ma tête: «Papa, maman. voiture, c’est le matin etc… mais je ne sais pas choisir le mot qui dit voiture».

Cet enfant a la tête pleine de sons, de mots entendus, mais cela ne donne pas la capacité de retrouver le mot écrit pour le lire.

La nature des évocations n’est pas seule en cause dans les difficultés d’apprentissage. Les contenus paramétriques, définis plus haut, agissent également pour inhiber ou faciliter la lecture.

Maella en est à son deuxième CP, elle connaît que peu de sons isolés, aussi sa lecture est-elle très personnelle, livrée aux hasard d’une forme, d’associations d’idées, de ses réminiscences de la veille et des mots qu’elle reconnaît globalement.

Elle dit : « l’auto avance vite » pour la voiture roule à vive allure.

La prise d’indices porte sur quelques lettres, la silhouette générale des mots… Bref, sa lecture suit, non texte, mais une image concrète mentale que l’enfant décrit : elle a vraiment dans la tête la séquence d’une voiture qui roule ! Situation très banale où le contenu d’évoqué P1 (images de la réalité quotidienne) donne le sens à l’enfant mais n’autorise pas un déchiffrage correct. Le passage en P2 (reprise mentale des symboles) qui permettrait la reconnaissance précise des signes ne se fait pas.

Les dyslexies analysées en Gestion Mentale constituent un tel éventail qu’il faudrait une étude d’une autre ampleur que celle-ci pour les envisager toutes. Mais les cas de Pierre et de Brice ainsi que celui de la petite Maella sont significatifs de situations fréquemment rencontrées, celles des enfants visuels ou auditifs ne recevant pas les informations dans l’ordre qui leur conviendrait, et qui n’arrivent pas à passer de la réalité aux symboles. Nous allons donc envisager des modes de rééducation possibles pour ce type d’enfants, non sans être conscient de la sélectivité du choix.

Déchiffrer

Les conséquences de cette découverte obligent le thérapeute à suivre un ordre précis : donner aux uns la possibilité de partir d’une évocation visuelle pour y accrocher les sons et aux autres de partir du son pour aller à l’image. Attention ! on ne donne pas obligatoirement du vu à un visuel et de l’entendu à un auditif. Certains aiment partir d’une perception visuelle pour évoquer auditivement et d’autres d’une perception sonore pour évoquer visuellement. Seul le profil pédagogique peut nous renseigner sur cette habitude.

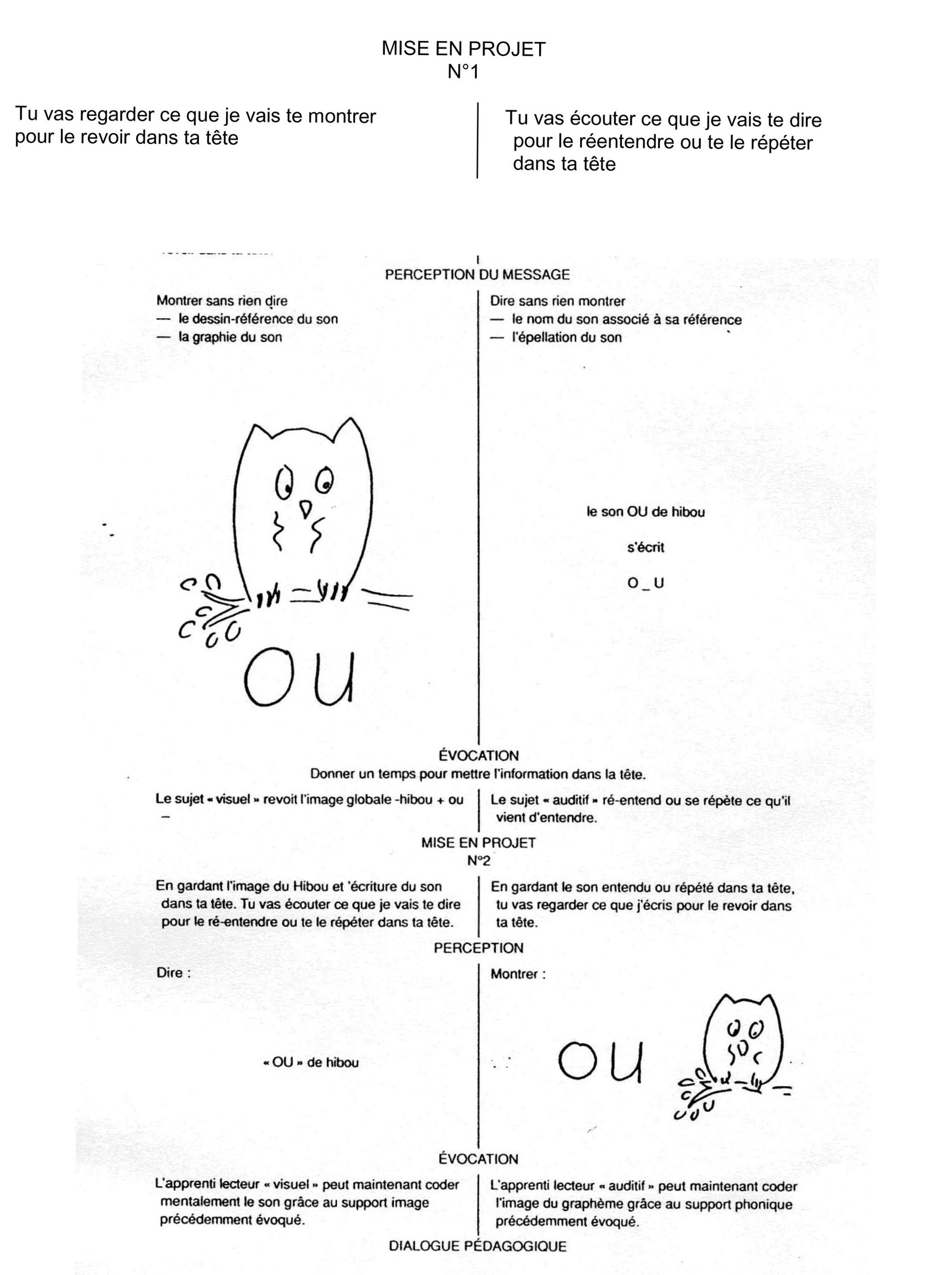

Apprentissage du son «OU»

Le tableau ci-dessous propose deux approches pédagogiques tenant compte des besoins évocatifs quand il y a identité entre le canal sensoriel privilégié et l’évocation qui en résulte.

Dans le prolongement de cette démarche s’instaure un dialogue qui progressivement amène l’enfant par l’introspection à préciser le contenu de ses évoqués et à prendre conscience des procédures mentales qu’il vient d’utiliser. Il peut alors en évaluer l’efficacité et prévoir une généralisation de ces stratégies si elles se sont révélées fructueuses.

Quelques remarques d’ordre général s’imposent après l’exposé précédent.

1. Ce qui est valable pour un son, l’est tout autant d’une syllabe, d’un mot ou d’une phrase. Ce qui compte dans la présentation, c’est de ne jamais donner en même temps à voir et à entendre et donc respecter un ordre de présentation de l’image au son ou du son à l’image. Cet ordre conditionne absolument la réussite de ces enfants qui jusqu’alors n’avaient pu trouver tout seuls, au contraire des autres, les exigences de leur cerveau apprenant.

2. Le souci est permanent de proposer à l’enfant les moyens cognitifs de sa sécurité affective afin de lui rendre sa dynamique d’apprentissage perdue au fil des échecs. Dans ce cadre apparaît la nécessité de donner une référence unique en P1, soit un dessin, soit un geste, une comptine… afin de satisfaire le besoin de réalité de certains apprenants pour les aider à retenir facilement les symboles en P2. Il y a là comme un passage ontologique qui exige d’ancrer des acquisitions « bouleversantes » dans une expérience familière.

Au fil de sa conscientisation, le sujet rentre dans cette dynamique d’apprentissage qui lui permet de rechercher par lui-même les indices qui lui sont favorables, devenant ainsi apte à modifier des habitudes inefficaces.

3. Le contenu de la démarche exposée n’est pas novateur en lui-même ; depuis des décennies de nombreux chercheurs ont exploré d’autres possibles, ce livre d’ailleurs en fait foi. C’est le contenant (déroulement des étapes) qui est novateur en tant que réponse précise à un besoin individuel. La Gestion mentale est à introduire dans les multiples méthodes proposées pour apprendre à lire comme un axe tenant compte à la fois des lois et du fonctionnement du cerveau humain et des particularités du sujet.

Confusions et inversions

Toujours selon le même principe, lorsqu’un enfant fait des confusions de sons, nous partons d’un dialogue pédagogique pour connaître les évoqués sous-jacents qui détiennent la clé du problème.

Kévin confond les sourdes et les sonores. Par l’introspection, il découvre que chaque fois qu’il doit lire p-b, t-d, c-g, il évoque visuellement l’image de l’articulé labial correspondant sans jamais voir ou se répéter ou ré-entendre les sons.

Pauline, elle, se trompe entre p-b-d et dit se tenir le petit discours mental suivant : « a,b c’est le premier, c, d c’est le deuxième, e, f, f, h, i… m, n , o, p c’est le dernier… inutile de s’appesantir sur l’inefficacité d’un tel procédé !

Pour Kevin, le rééducateur peut lui faire évoquer, en plus de l’image - référence de réalité dont on a parlé plus haut, et dans le prolongement du ressenti kinesthésique (main posée sur le larynx), le dessin symbolique attaché à la vibration laryngée ou à son absence. C’est à partir de l’évocation visuelle de l’image du symbole que l’enfant pourra différencier les deux sons. En fin de parcours, pour ne plus confondre, il devra avoir dans sa tête des fiches récapitulatives où il trouvera, disposées verticalement, les consonnes litigieuses appariées et illustrées par l’image référence , celle du symbole vibratoire et de l’articulé.

Pauline doit modifier son discours mental en se donnant des indications plus précises comme : le -b- de bébé avec sa bosse sur le ventre, -d- de dos la bosse dans le dos, -p- de papa la bosse sous le menton. C’est en donnant mentalement des repères verbaux qu’elle arrivera à ne plus confondre.

Le problème des inversions touche, en priorité, les enfants qui gèrent spatialement les lettres composants le son sans souci de leur ordre.

Cécile représente bien cette population ; elle sait que le mot -pain- contient a,i,n, mais est incapable d’en donner la succession temporelle.

Les lettres apparaissent très fugitivement : quand elle écrit le a, le i de son écran mental s’efface déjà au profit du n et elle ne sait plus ce qu’elle doit écrire.

Dans ce cas, il faut l’aider à lutter contre cette fugacité et trouver le moyen de lui faire évoquer un ordre visuellement (par exemple en donnant aux lettres les couleurs familières d’un drapeau : bleu, blanc, rouge) ou un repère attaché à l’une des lettres en général sur le -i- dans les voyelles complexes :

Comme dans l’excellent « Loto des graphies » de Mesdames Buliard et Robin.

La liste des cas à résoudre est longue et ne peut être exploitée davantage dans les limites des ce court article.

Passage du déchiffrage à la lecture

Echange dialectique perception - évocation

Istvan, 8 ans, déchiffre parfaitement mais continu à ânonner : les… prés… et… les… champs…de…blé…

J’arrête là l’épreuve et lui propose l’expérience suivante :

Tu vas regarder les mots du texte pour les mettre rapidement dans ta tête car je vais te les cacher au fur à mesure avec cette languette de papier. Attention ! tu ne pourras lire que lorsque le texte sera caché.

Istvan acquiesce, se prête docilement à la tâche et miracle ( !) lit avec fluidité.

J’arrête de masquer les mots et sa lecture hachée reprend sur le champ…

Rien d’extraordinaire dans ce changement si l’on comprend, par l’intermédiaire du dialogue pédagogique, ce qui se passe dans la tête d’un lecteur.

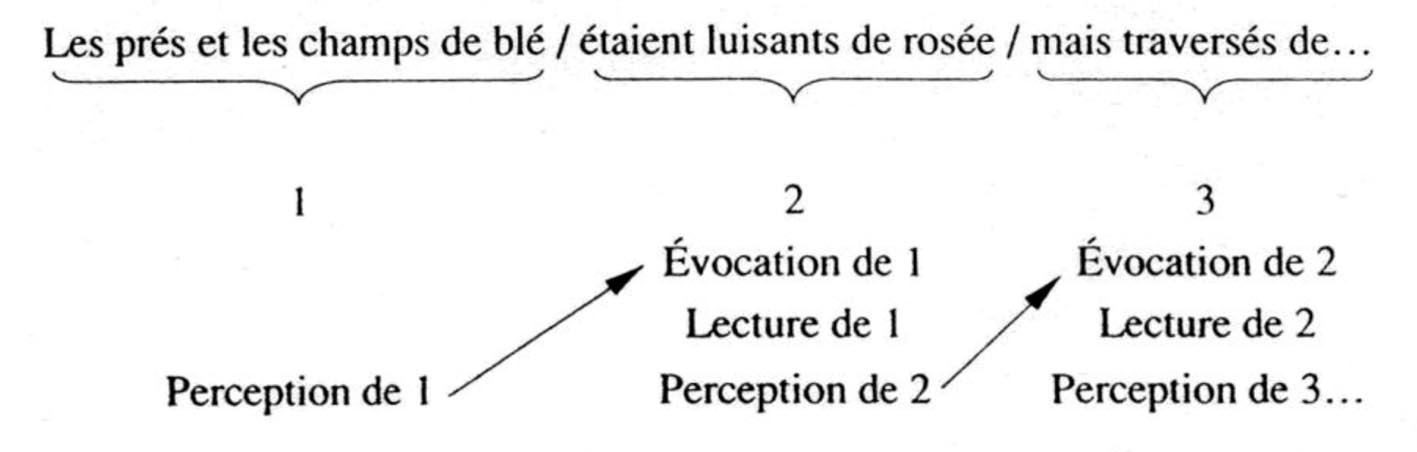

- Il y a d’abord l’activité perceptive : l’œil doit parcourir un empan plus ou moins long (jusqu’à 40 signes pour un bon lecteur.)

- Cet empan doit être évoqué c’est à dire repris mentalement soit en images ou en un discours intérieur pour être lu avec fluidité. C’est l’évoqué qui est lu et non le perçu. Le débit est ralenti quand le sujet reste en perception de ce qu’il lit. De la même manière , quand nous marchons, nous ralentissons notre allures si nous regardons nos pieds et non le chemin sur lequel nous avançons.

- En fait l’activité perceptive doit se poursuivre pendant que le sujet évoque, mais sur l’empan suivant :

La rééducation d’Istvan se fera très vite s’il comprend la nécessité de cette dialectique "perception » évocation". Il faudra le faire lire en utilisant une languette -cache manipulée par un adulte. Certains ordinateurs peuvent, avec le logiciel approprié, décomposer un texte en empans s’effaçant à un rythme défini à l’avance.

Il ne faut pas négliger le cas des enfants ayant une mauvaise coordination oculomotrice ; ceux-ci devront, avant de travailler sur leurs habitudes évocatives, suivre une rééducation orthoptique.

Reconnaissance idiéographique

Plus l’enfant se sent sécurisé par les sons devenus familiers, sons qu’il retrouve comme autant d’appuis le long de son chemin, plus vite il peut s’en détacher et trouver dans la silhouette du mot l’idée de ce mot. Ce faisant, un élargissement de l’empan perceptif se produit et la lecture s’améliore. Des livrets, comme ceux de la collection « je lis tout seul » sont précieux pour franchir le passage du déchiffrage syllabique à la reconnaissance idéographique, car de page en page l’enfant y retrouve les mêmes mots, intègre leur silhouette et se met à lire.

Au contraire des idées admises, ce n’est pas parce qu’il lit vite qu’un enfant lit bien, mais parce qu’il lit bien qu’il peut lire vite.

Une lecture se sens.

Qui n’a jamais pris conscience avec effarement qu’il avait lu une page entière sans en avoir saisi le premier iota, et qu’une relecture aboutissait à un résultat identique !

Par l’introspection, on découvre trois explications possibles.

1. Les sujets sont trop fatigués pour dépasser le stade perceptif. Il n’y a pas de compréhension puisqu’il n’y a pas eu d’évocations.

2. Les sujets ont eu des évocations vagabondes à partir d’un ou de plusieurs mos du texte ou de leurs préoccupations du moment. Ce qui leur reste en mémoire est le contenu de ces évocations et non le sens du texte.

3. Les sujets n’avaient pas les références culturelles indispensables et donc les évocations n’ont pas été pertinentes.

Comprendre exige donc le support de l’évocation. Ce n’est que par cette opération mentale que s’établit le lien entre signifiant et signifié. La Gestion mentale montre que le signifié s’élabore différemment suivant l’appartenance à l’une ou l’autre des familles mentales. Si le signifiant est bien le mot que le sujet lit, pour le visuel le signifié est la reprise mentale du mot écrit ou sa traduction en images de sens, alors que pour l’auditif ou le verbal ce signifié passe par une relecture mentale ou/et par un commentaire.

Ainsi la lecture du mot « jonquille » sera comprise par un « visuel » si l’image mentale d’une jonquille ou celle du mot écrit lui apparaît. L’intuition du sens viendra pour l’auditif s’il reformule le mot jonquille et/ou laisse un discours intérieur se développer : l’éclat d’une couleur, la fraîcheur du printemps…

Ce point de théorie permet déjà d’expliquer pourquoi certains ont une compréhension synthétique à base d’images qui génère de la rapidité, mais aussi parfois une certaine superficialité si le sujet ne prend soin d’affiner ses images par une relecture. Ceux qui doivent reprendre mentalement les mots du texte ou se livrer à des commentaires intérieurs, et on ne saurait les en priver sans dommage, ont une compréhension de type analytique s’appuyant sur des enchaînement de mots tous nécessaires. Si leur lecture en est rendue plus lente, elle acquiert par le fait même, un caractère plus rigoureux à condition qu’ils n’oublient pas de se décrire précisément l’objet.

Demandons-nous à présent comment ces évocations opèrent pour donner le sens.

Annie vient de lire le texte de Giono… les prés et les champs de blé étaient luisants de rosée, mais traversés de longues raies noires d’herbes couchées ;…

- Que s’est-il passé dans ta tête quand tu lisais cette phrase ?

- J’ai vu des prés et des champs.

- C’était en couleurs ?

- Oui, c’était un paysage très vert.

- Tu étais spectatrice de ce paysage ou tu étais dans le paysage ?

- J’étais sur une colline et je regardais les champs, l’air était frais, c’était le matin, il y avait de la brume. J’ai tout vu, d’un seul regard.

- Tu connais déjà ce paysage ou tu l’as intenté ?

- Tu le connais déjà.

- Quand tu as lu… de blé… que s’est-il passé ?

- J’ai mis le blé dans les champs qui sont devenus tout jaunes.

- Et… luisants de rosée… ?

- Je me suis retrouvée au milieu du champ, je regardais les épis de blé et ils brillaient de petites gouttelettes de rosée, je touchais presque les épis. J’ai même vu une goutte de tout près avec ses reflets.

- Et traversés de longues raies d’herbes couchées… ?

- Je mes suis retournée su ma colline, j’ai vu les prés rayés de lignes noires et en « zoomant » des brins d’herbes plaqués sur le sol sont apparus.

Occupons-nous maintenant d’Isabelle qui n’a pas utilisé les même procédures.

- Alors Isabelle à toi maintenant,comment as-tu fait ?

- Je me suis parlé, c’était le son de ma voix que j’entendais dans ma tête. Je me disais : Bon d’accord il y a des prés et puis des champs avec du blé dedans donc c’est en été. Ca doit être le petit matin puisqu’il y a de la rosée qui fait briller l’herbe. Je ressentais l’humidité et un odeur de terre mouillée m’enveloppait. Alors j’ai vu comme un flash un paysage très flou.

- …Mais… traversés…

- J’ai relu dans ma tête… mais traversés de longues raies noires… qu’est-ce qui est traversé de longues raies ? Ah oui les près et les champs…. Donc ils sont coupés par des traits noirs.. D’herbes couchées… Bon l’herbe a été couchée, qui mais par qui ?

Quand je lis, je me pose des questions et j’essaie d’y répondre. Souvent je récapitule ce que j’ai compris. Je me répète avec plaisir certains mots ou phrases.

A l’évidence, Annie et Isabelle sont bien entrées dans le sens du texte. Mais pour quelles raisons ?

L’observation de leurs procédures mentales montre la richesse des évocations développées sur le texte lu, évocations de natures différentes mais tout aussi efficaces. Pour comprendre, elles ont fabriqué des images mentales visuelles ou sonores en référence à leur expérience ou à leurs acquis culturels. C’est à partir des comparaisons implicites entre la représentation du perçu et les évocations s’y rapportant que les rapports de sens leur sont apparus. Il est possible d’identifier ce qui s’est passé au cours de ces comparaisons. Annie sélectionne en priorité des indices spatiaux qui lui permettent d’avoir une vision globale de la situation : ainsi dans le tableau mental qu’elle construit, elle place au fur et à mesure de sa lecture les éléments du paysage dans ses dimensions, ses formes, ses couleurs etc. Isabelle privilégie analytiquement ce qui est ressenti, mouvement, déroulement des actions et questionnement sur elles. Elle place ces informations dans un déroulement temporel (d’abord -puis- alors…). De cette texture d’indices s’extraient les rapports logiques, soit commentés soit vus, d’où jaillit l’intuition de sens.

Aussi pouvons-nous dire maintenant que la compréhension naît de la confrontation de l’objet perçu à l’évocation qu’on s’en est donnée, avec un souci constant de sélectionner les indices pertinents, jusqu’à ce qu’apparaissent à la conscience des rapports logiques d’identité (différence-similitude), de sériation (spatio-temporelle), d’appartenance (inclusion-exclusion).

Comprendre n’est pas un don du ciel réservé aux élus. Cela s’apprend en respectant les lois du fonctionnement mental de chacun. Il est frappant de constater le soulagement produit par cette découverte et la rapidité des changements qui s’opèrent pour certains lorsqu’ils disposent enfin des moyens de leur compréhension.

La démarche de rééducation est à l’image de ce qui précède. Si l’apprentissage technique se fait sur des sons, des syllabes, des mots, la lecture compréhensive se travaille dans les livres « pour de vrai » afin qu’en échappant à ‘l’exercice purement scolaire l’enfant y découvre la puissance de l’écrit à travers ses émotions, son plaisir, son intérêt… Les textes seront choisis, non seulement pour l’intérêt que l’enfant peut y trouver, mais aussi pour ses qualités littéraires, qualités si propices à la créations de représentations mentales parcourant tous les champs sensoriels, émotionnels et conceptuels. En fait le nouveau lecteur doit découvrir la vie dans ce qui n’était que signes inanimés, incompréhensibles, voire hostiles.

Concrètement :

- Mettre le sujet en PROJET de comprendre.

- Donner le texte à lire (PERCEPTION).

- Faire gérer ce texte (EVOCATION).

- Faire des VA et VIENT entre le perçu et l’évoqué.

Sur cette stratégie générale se grefferont les moyens spécifiques liés aux habitudes évocatrices de chacun.

- Pour les uns – ceux qui ont besoin d’un cadre spatial - faire évoquer en priorité l’image qu’installent les noms, les adjectifs et les déterminants porteurs d’espace pour rendre possible la gestion des verbes conjugués, des adverbes et des mots de liaisons porteurs de temporalité.

- Pour les autres - ceux qui gèrent la temporalité - partir de l’évocation chronologique des actions, des relations de cause à effet, pour terminer par la description précise des informations spatiales données par les noms et leurs auxiliaires déterminants et adjectifs qualificatifs. Entraîner le sujet à se poser des questions ou à se commenter le texte. Attacher une importance particulière aux adverbes et aux petits mots de liaison tels que les conjonctions, les prépositions et les pronoms relatifs, très souvent négligés et qui pourtant sous-tendent bon nombre de rapports logiques.

- Accompagner la progression du sujet d’un questionnement introspectif pour qu’il prenne conscience de ce qu’il fait dans sa tête quand il comprend, afin de lui permettre de généraliser ses procédures efficaces. Inciter le à compléter ses procédures habituelles par des images s’il ne fait que se parler mentalement ou par un discours intérieur s’il ne se donne que des images.

Echange dialectique perception - évocation et compréhension.

Il est habituel d’entendre dire : « lire, c’est anticiper ». Analyser cette affirmation en Gestion mentale, c’est rechercher plus précisément où se situe l’anticipation au cours du cheminement perception- évocation.

Si on se réfère au texte concernant la dialectique perception- évocation du point ci-dessus, le dialogue pédagogique fait apparaître :

1. La perception précède toujours l’évocation

2. L’évocation se fera dans le prolongement du perçu et la « vraie » lecture sera alors lecture de cette évocation.

3. Les informations intégrées au fur et à mesure de la lecture (sens, syntaxe, lexique), ouvrent des champs sémantiques qui permettent l’accélération de la prise d’indices dans l’empan perceptif suivant. La lecture devient ainsi de plus en plus efficace.

4. L’intuition de champs sémantiques ne peut-être « devinette » des mots à venir.

Ne serait-il pas présomptueux de croire que nous sommes capables d’anticiper les mots de Victor Hugo, de balzac ou de Piaget !… Cette intuition a pour rôle d’être une aide au choix des indices de sens dans la mesure où elle semble amener dans un « préconscient » les mots susceptibles de figurer dans la séquence en cours de lecture. Il y a attente de… mais non anticipation.

CONCLUSION

La Gestion mentale apporte-t-elle aux thérapeutes des moyens originaux et efficaces pour lutter contre la dyslexie ?

Oui par la mise en œuvre des moyens mentaux de la réussite par chacun de ces enfants en difficulté crée habituellement les conditions de leurs progrès. Nous sommes là au point de jonction de règles communes touchant au fonctionnement cérébral humain et d’exigences spécifiques liées à une individualité cognitive.

Le mode d’accompagnement ainsi crée débouche obligatoirement sur une acceptation totale du droit à la différence pour chacun de ces enfants souvent malmenés par un environnement pédagogique inadapté parce que standard. Ils sont comme allergiques, au sens médical du terme, à une pédagogique classique et en grand risque tomber vraiment malades si on continue à les nourrir indûment. La Gestion mentale considère ces comportements inadaptés non pas comme signes d’une « anormalité » à redresser mais comme effets secondaires d’une « normalité » qui par ailleurs peut s’exprimer brillamment. Le fil conducteur du rééducateur est justement de valoriser les ressources mentales que l’enfant révèle dans l’ensemble de sa vie.

Au sein des théories cognitives, la Gestion mentale comme support de rééducation représente une véritable phénoménologie au service de l’apprentissage. Pour autant il n’est pas question de renoncer à d’autres approches mais de reconnaître en plus la valeur de l’introspection. Avec elle, le sujet en difficulté acquiert la conscience d’agir lui même sur les conditions de sa réussite.

L'orthophoniste face à l'échec scolaire

L’ORTHOPHONISTE FACE A L'ECHEC SCOLAIRE

Comprendre et agir avec le concours de la Gestion Mentale

France PAGES

Il est banal de souligner le paradoxe représenté par l’élévation générale du niveau culturel de la population tandis que le pourcentage d’enfants en échec scolaire ne cesse de croître.

De même, les recherches en pédagogie n’ont jamais autant mobilisé les esprits et les moyens, alors que de plus en plus d’enseignants se sentent démunis et isolés dans leurs classes.

La prise de conscience du rôle capital de l’éducation dans la construction des sociétés futures est devenue si aiguë qu’elle déborde l’univers pédagogique et familial pénètrant largement le monde politique, économique et social. La question scolaire, mise en scène à grand fracas par les médias, relève, désormais, du psychodrame permanent.

L’enfant en échec, un changement en perspective

Dans ce contexte, l’orthophoniste est de plus en plus sollicité. Le fait nouveau est qu’en plus des pathologies habituelles de l’enfant tels que les retards de langage, les troubles d’articulation, le bégaiement, les dyslexies, les dysorthographies, les dyscalculies, ce professionnel est confronté à des désordres aussi réels que ceux-là, mais dont l’origine semble être essentiellement pédagogique. Ce qui autorise à formuler cette assertion c’est qu’à la différence des premiers troubles cités, les seconds ne relèvent du médical que par suite des ratés d’un parcours soumis aux effets de la modernité, à l’évolution socio-familiale, à la pression de programmes sélectifs dans un environnement scolaire insécurisant, sans oublier la mentalité et les comportements caractéristiques des enfants d’aujourd’hui.

C’est ainsi que vous voyons affluer dans les cabinets d’orthophonie des enfants d’intelligence vive, voire brillants dans leur domaine de prédilection, qui apparaissent comme des « polytraumatisés » de l’institution scolaire. Ils ont des difficultés dans toutes les matières avec une versant généralement plus nettement déficitaire en français, à l’oral comme à l’écrit. Ils lisent laborieusement, comprennent partiellement, ne trouvent aucun plaisir à la découverte d’un texte. Pour eux, l’écrit n’est que le moyen d’évaluation, rarement moyen de communication, la grammaire devient un ensemble de règles arbitraires et les conjugaisons une rengaine dont l’application reste toujours incertaine. En maths le départ augure souvent bien, mais dès l’apparition des résolutions de problèmes, les difficultés se multiplient jusqu’à devenir inaptitude. L’apprentissage des langues bute sur le vocabulaire et encore plus sur la syntaxe. Quant aux autres matières, l’histoire, la géographie, les sciences, elles restent à l’écart d’acquis parcellaires, donnant lieu à des travaux écrits d’une grande pauvreté sur le plan logique et rédactionnel.

Jusqu’à présent les causes habituellement retenues pour expliquer l’inadaptation scolaire relevaient soit des carences du milieu, soit des carences de l’élève. La réalité vient troubler ces certitudes : l’échec est-il seulement le fait des enfants de milieux socio-culturels défavorisés ou d’origine différente, la conséquence obligée d’une histoire familiale perturbée ? Comment expliquer alors l’existence de tous ces enfants intelligents, travailleurs et motivés qui pourtant, restent en marge, honteux et désespérés ? Pourquoi occulte-t-on l’inadaptation de cette population dont les conditions de vie matérielles et affectives sont favorables ? Que dire de la transformation dramatique des petits de la maternelle dont l’enthousiasme pour « la grande école » s’éteint dès le CP et au fil des apprentissages, au point de vivre le collège comme un milieu hostile dont ils vont défendre par des conduites agressives ou passives…

Ce questionnement de plus en plus obsédant accompagne depuis des années mon travail de rééducatrice ; il m’a amenée à adopter des points de vue qui, tout en englobant la réalité vécue, refusent la fatalité et s’obstinent à découvrir en chacun son potentiel de réussite, à commencer par la reconnaissance de sa valeur, si souvent déjà contestée.

Combien d’enfants, en effet, après être passés sous le couperet des tests, sont « estampillés » intelligence limite et de ce fait partagent leur famille et les enseignants une raison de se culpabiliser, renforçant ainsi une impuissance réciproque. La démobilisation risque d’être générale et au bout du compte la solution qui s’impose est le renvoi vers une structure, dite mieux adaptée. Dans ce nouveau milieu, beaucoup d’enfants, confrontés aux handicaps des autres, font alors le deuil de leur normalité, perdent toute ambition et plongent définitivement. On ne peut balayer les méfaits d’un environnement néfaste, mais l’expérience montre que des facteurs d’échec bien réels deviennent vite des causes « alibi » qui inhibent à la fois l’élève, ses parents et l’enseignant dans leur capacité à imaginer des objectifs et de moyens de réussite.

Le malheur de ces jeune peut difficilement être légitimé. Il devient même insupportable et absurde quand on réfléchit à travers la connaissance apportée par la Gestion mentale, à condition que cette théorie soit comprise comme une psychologie de la conscience reconnue de l’intérieur et non seulement comme une méthode « pour apprendre ». Pratiquer la Gestion mentale, en effet, c’est devoir opérer une tel renversement de ses croyances et de ses modèles que là, où avant n’étaient que carences, on voit désormais une personne dans la cohérence de son identité cognitive et affective, une personne qui reconnaît en elle et donne à reconnaître des processus mentaux, des potentialités en germe et souvent même, un éclairage sur ses mécanismes de défense. C’est sous ce regard neuf que l’analyse de l’inadaptation scolaire dépasse le constat d’impuissance pour impulser des conduites structurantes qui s’apparentent parfois à un sauvetage…

Les concepts de la Gestion Mentale : analyseurs de l’échec, facteurs de réussite

Tout être humain est la résultante d’une interaction entre un environnement physique, socio-affectif, cognitif, et une structure génétique porteuse du modèle humain, ouverte sur des potentialités multiples, soumise aux contingences d’une histoire particulière. En écho à ces actions conjuguées, réagissant à son milieu, aux événements, le petit homme adopte des habitudes de pensée qui construisent son intelligence. Ces habitudes mentales là, contrairement à l’opinion courante qui explique tout talent par l’hérédité, seront à l’origine de ses niveaux d’aptitude, voire de son génie !

Par un questionnement introspectif, nous découvrons ces habitudes. Ainsi, dans le cadre naturel du fonctionnement de la pensée, apparaissent des caractéristiques propres aux représentations mentales visuelles ou auditives. Ces représentations mobilisent des contenus diversifiés, les paramètres, portant plus ou moins exclusivement sur des objets de réalité P1, des acquis symboliques P2, des raisonnement P3, des créations P4. Nous repérons aussi la place capitale de la mise en projet qui impulse des stratégies mentales en fonction de l’objectif . Nous voyons enfin comment dans les moments d’attention, de mémorisation, de compréhension - réflexion et d’imagination, chacun structure ces gestes mentaux, inhérents à l’espèce humaine, en raison de sa personnalité cognitive.

Revenons dans le cabinet de l’orthophoniste et observons ces enfants en souffrance scolaire. Ce qui frappe en premier lieu c’est une difficulté généralisée à se projeter dans le futur. Leur dessein est de vivre au jour le jour, de cours en cours, de contrôle en contrôle. Ils prennent l’information au moment même où ils la reçoivent,sans la replacer dans le continuum qui l’assure et appelle un développement. Malgré leur application, d’ailleurs rarement reconnue, le temps démesuré passé au travail, ils ne comprennent pas l’intérêt de l’interdisciplinarité et ne cherchent jamais spontanément le plus faible élargissement qui soit du sujet. Leur unique finalité est la note ; que celle-ci soit bonne ou mauvaise la page est tournée, les informations vite oubliées. La plupart d’entre eux sont déprimés, inhibés, se vivent comme incapables de réussir et leur humiliation est grande. Dans cet univers scolaire, ils donnent le sentiment d’être étrangers à eux-mêmes.

- La mise en projet